Histoire de l’escrime.Brève histoire d’une technique, d’une science, un art, un sport et (ou) un moyen d’éducation

Les premières traces de l’escrime

Que l’on considère l’escrime comme un art d’agrément ou une science des armes, un moyen d’éducation ou un sport, ce qui ressort de son étude est sa richesse. Richesse d’une histoire millénaire, d’une technicité importante et d’un palmarès élogieux, richesse de champions et de maîtres qui forcent le respect, et surtout richesse des valeurs que l’escrime a su générer et qu’elle cherche à inculquer aujourd’hui à travers sa pratique.

Que l’on considère l’escrime comme un art d’agrément ou une science des armes, un moyen d’éducation ou un sport, ce qui ressort de son étude est sa richesse. Richesse d’une histoire millénaire, d’une technicité importante et d’un palmarès élogieux, richesse de champions et de maîtres qui forcent le respect, et surtout richesse des valeurs que l’escrime a su générer et qu’elle cherche à inculquer aujourd’hui à travers sa pratique.

L’histoire de ce sport est très éloquente, elle retrace souvent celle de l’humanité à travers celle de l’épée et, si l’on analyse le caractère de l’art des armes, on s’aperçoit bien vite qu’il correspond à celui des mœurs de l’époque dans laquelle il s’inscrit. L’Homme chercha toujours à s’armer contre la nature et contre l’Homme, et ce depuis Caïn ; il utilisa sa force, fit appel à son matériel, améliora sa dextérité et se servit de son intelligence. L’histoire de l’escrime en est un vibrant témoignage.

Les pharaons inventent le masque et la compétition

Quatre bons siècles avant les Jeux olympiques de la Grèce antique, un bas-relief du temple de Médinet-About en Haute – Egypte et construit par Ramsès III en 1190 avant J.-C., évoque une compétition sportive organisée par le pharaon pour célébrer sa victoire sur les Libyens.

Les armes – certainement des « bâtons à plaques » – sont mouchetées par un renflement bien visible. Les mains sont protégées par une garde analogue à celle d’un sabre, et certains des escrimeurs ont la figure protégée par un masque dont la mentonnière en bourrelet, couvrant les deux oreilles, est rattachée à la perruque. Le bras non armé sert à parer et il est protégé d’une sorte de bouclier.

La traduction des hiéroglyphes nous apprend que les adversaires s’interpellaient « En garde… et admire ce que va faire ma vaillante main ! », et que des spectateurs ne ménageaient pas les encouragements à leurs favoris : « Avance-toi ! O excellent combattant ! ». Le vainqueur salue de son arme et de la main le pharaon qu’accompagne sa suite. Le public est composé d’Assyriens, de Libyens et d’Égyptiens ; le jury et les organisateurs sont reconnaissables à la plume qu’ils arborent.Un scribe note sur un papyrus les résultats de la compétition.

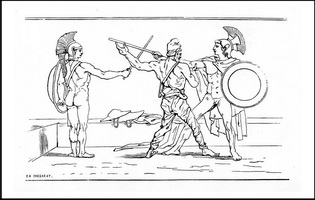

Les jeux de l’Olympe

Il faut traverser les âges et se transporter en Grèce pour retrouver en l’hoplomachie (combat en armes seul à seul) les traces d’une compétition où des prix étaient proposés aux vainqueurs, des « hommes faits ou enfants ». Nombre d’entre nous savent que l’escrime était au programme des premiers jeux de l’ère nouvelle, en 1896, beaucoup ignorent qu’elle le fut certainement aux premiers Jeux olympiques, en 776 avant J.-C. Attentifs à former également le corps et l’esprit de leur jeunesse, les Grecs avaient mis à l’honneur tous les Jeux préparant à la profession des armes. Des combats Olympiques où les athlètes (mot dérivé du grec « combat ») devaient être grecs, libres et sans reproche.

Il faut traverser les âges et se transporter en Grèce pour retrouver en l’hoplomachie (combat en armes seul à seul) les traces d’une compétition où des prix étaient proposés aux vainqueurs, des « hommes faits ou enfants ». Nombre d’entre nous savent que l’escrime était au programme des premiers jeux de l’ère nouvelle, en 1896, beaucoup ignorent qu’elle le fut certainement aux premiers Jeux olympiques, en 776 avant J.-C. Attentifs à former également le corps et l’esprit de leur jeunesse, les Grecs avaient mis à l’honneur tous les Jeux préparant à la profession des armes. Des combats Olympiques où les athlètes (mot dérivé du grec « combat ») devaient être grecs, libres et sans reproche.

Si les premiers lauriers attribués lors de ces épreuves nous sont malheureusement inconnus, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et 3 romaines, nous apprenons par contre qu’au IIIe siècle, à Téos, en Grèce, l’hoplomachès (maître d’armes) était payé 300 drachmes : bien plus que le maître de tir à l’arc ou que celui de javelot. Ce livre évoque, au Ve siècle, deux maîtres de grande réputation (Euthydème et Dyonysodore) qui enseignaient l’hoplomachie (escrime) moyennant une forte rémunération.

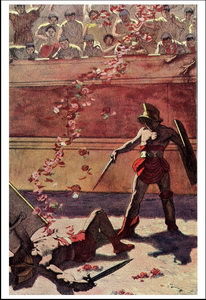

L’escrime de pointe des romains

En 648 avant J.-C., l’enseignement de l’escrime, ou armatura, fut introduit dans les camps romains par le consul Rutilius, afin que « le courage se joigne à l’art, et l’art au courage ». Ainsi, l’escrime se fortifia de l’impétuosité du courage, alors même que le courage empruntait à l’escrime la science et l’habileté.

En 648 avant J.-C., l’enseignement de l’escrime, ou armatura, fut introduit dans les camps romains par le consul Rutilius, afin que « le courage se joigne à l’art, et l’art au courage ». Ainsi, l’escrime se fortifia de l’impétuosité du courage, alors même que le courage empruntait à l’escrime la science et l’habileté.

L’escrime se pratiquait à deux mains : l’une parait les coups à l’aide du bouclier, l’autre les donnait avec le glaive. Les mauvais élèves des officiers instructeurs (lanistes, campiducteurs ou rudiaires) étaient privés de blé et recevaient forte ration d’orge et de coups de fouet (Virgile, l’Enéide, livre I). Leurs « doctores armorum » établirent des règles pour éviter ou porter plus adroitement un coup. En l’occurrence, ils conseillaient l’utilisation du coup de pointe, plus mortel que les coups de tranchant.

De la chevalerie aux fines lames

Pour le chevalier ou l’écuyer, l’escrime faisait partie de la bonne éducation qu’il devait recevoir avant sa consécration par « l’adoubement », « l’investiture ». Le métier des armes était long et pénible pour le jeune noble, jusqu’au jour solennel où, enfin, l’épée bénite, symbole de gloire, de justice et de valeur morale, lui était remise avec l’écu et la lance. L’initiation terminée et l’accolade donnée, on laissait aller le noble chevalier vers les combats singuliers pour la défense des faibles et des opprimés, mais également vers les tournois qui représentaient une source de profits : le chevalier recevait le cheval et l’armure de l’adversaire qu’il avait déconfit avec les armes courtoises ou émoussées. L’arrivée des armes à feu et l’invention de Gutenberg furent déterminantes pour l’escrime, qui vit ses armes allégées et ses techniques vulgarisées. Avant ces inventions, cette occupation principale de la noblesse et de l’élite de la société était surtout une science occulte et les bottes secrètes étaient aussi recherchées que la pierre philosophale ou l’élixir de longue vie. De cette connaissance 5 dépendait plus que la vie, la justice et l’honneur.

L’escrime pour l’honneur, la justice et la foi

Aux XIIe et XIIIe siècles, on rencontre déjà en France des « donneurs de leçons » et de conseils en escrime, dont la fonction était de préparer au duel judiciaire et, parfois, moyennant de fortes sommes, de remplacer sur le terrain les parties en présence. C’étaient les avocats d’armes, qui devinrent les « bravi » de Lombardie et les maistres joueurs et escrimeurs d’épée.

Aux XIIe et XIIIe siècles, on rencontre déjà en France des « donneurs de leçons » et de conseils en escrime, dont la fonction était de préparer au duel judiciaire et, parfois, moyennant de fortes sommes, de remplacer sur le terrain les parties en présence. C’étaient les avocats d’armes, qui devinrent les « bravi » de Lombardie et les maistres joueurs et escrimeurs d’épée.

Les duels judiciaires eurent lieu jusqu’au XVIe siècle. La vérité et le bon droit ne pouvaient que triompher dans ces « jugements de Dieu » où l’épée tranchait et séparait le vrai du faux ; la foi, pour laquelle la gloire n’était que vanité, ne pouvait exalter la valeur qu’au travers du filtre d’un but hautement moral.

À la suite de quelques erreurs judiciaires où « la main de Dieu » eut moins de poids que la puissance de l’escrime, l'ordalie (du vieil anglais ordal et du germanique urthel) fut finalement supprimé au profit d’une justice plus humaine. Il n’en demeure pas moins que les symboles de l’épée et de la justice ont traversé les siècles et sont aujourd’hui encore associés, imprégnant l’escrime d’une éthique forte.

Renaissance de l’escrime, un talent de cour

L’escrime de pointe, qui, selon Vegèce, permit les succès des soldats romains, est presque inexistante au Moyen Âge, car la seule loi est alors celle du plus fort, dans des combats où la masse d’armes, la hache d’armes, la hallebarde ou l’épée à deux mains ne sauraient s’accommoder de la finesse de l’escrime de pointe.

L’escrime de pointe, qui, selon Vegèce, permit les succès des soldats romains, est presque inexistante au Moyen Âge, car la seule loi est alors celle du plus fort, dans des combats où la masse d’armes, la hache d’armes, la hallebarde ou l’épée à deux mains ne sauraient s’accommoder de la finesse de l’escrime de pointe.

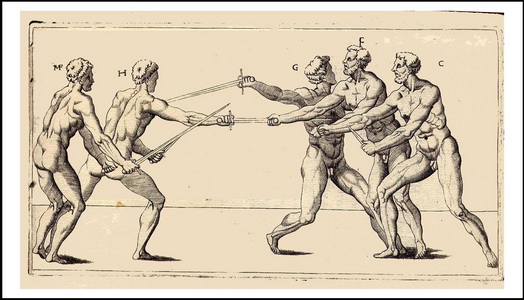

Cette technique refait pourtant surface au XVIe siècle. Les armures disparaissent, car le « tonnerre de la terre », la poudre, les a rendues obsolètes. De ce fait, les armes se modifient, les épées deviennent peu à peu un détail vestimentaire : elles ne sont pas forcément plus courtes, mais leur centre de gravité est ramené vers la main, elles sont désormais plus légères et tenues d’une seule main. Les méthodes italienne et espagnole se répandent en France, prônant la supériorité du coup de pointe et précisant les différentes techniques d’attaque et de défense.

Les avocats d’armes, les maistres joueurs et escrimeurs d’épée portaient d’abord leur enseignement sur la défensive, qui consistait à garder l’adversaire à distance (la « misura » ou mesure), à esquiver les coups ou à « ruer » l’attaque adverse. La seconde préoccupation était la recherche du « temps », moment propice pour attaquer, à mesure, et hors temps adverse. Du fait de l’allégement des armes et de leur prise à une main, la défensive va être confiée à un bras. Ce bras sera d’abord armé du bouclier ou du broquel, du brachium ou de la rondache, puis d’une dague, ou même d’un manteau roulé.Le perfectionnement d es armes au niveau de la garde va ensuite permettre de réunir, en une seule arme, l’offensive et la défensive ; certains y voient la véritable naissance de l’escrime. On verra ainsi des gardes compliquées, tourmentées, dans lesquelles la lame adverse devait se perdre, se bloquer ou se casser. Enfin, apparaît la rapière, ou brette, à coquille profonde, abritant bien la main. Son utilisation, combinée à celle de la dague, va permettre d’augmenter le potentiel défensif et offensif, tout en sécurisant l’attaque.

L’essor de l’escrime italienne

Les auteurs et maîtres espagnols Pons de Perpignan et Pedros de Torre marquèrent l’escrime d’une empreinte universelle, et l’Anversois Gérard Thibaulst s’est inspiré de leur enseignement pour écrire, en 1628, un livre qui deviendra célèbre dans le milieu des escrimeurs, Académie de l’Espée, un ouvrage aussi intéressant par les planches que parfois indigeste par le texte. Mais la gravité froide et quelque peu prétentieuse de l’escrime espagnole passa de mode au début du XVIIe siècle, laissant la voie libre à l’escrime italienne.

Les auteurs et maîtres espagnols Pons de Perpignan et Pedros de Torre marquèrent l’escrime d’une empreinte universelle, et l’Anversois Gérard Thibaulst s’est inspiré de leur enseignement pour écrire, en 1628, un livre qui deviendra célèbre dans le milieu des escrimeurs, Académie de l’Espée, un ouvrage aussi intéressant par les planches que parfois indigeste par le texte. Mais la gravité froide et quelque peu prétentieuse de l’escrime espagnole passa de mode au début du XVIIe siècle, laissant la voie libre à l’escrime italienne.

Les maîtres d’armes italiens affluèrent à la cour des rois de France, de Charles IX à Louis XIII. Ils s’y maintiendront jusqu’à la Révolution. Les plus connus sont Pompée et Silvie. De leur côté, les maîtres français n’hésitaient pas à fréquenter les salles d’armes de la péninsule. Ils y rencontraient la noblesse française, en mal de duels, qui préférait la défense de son épée à celle des avocats du roi.

À cette époque, les progrès de l’escrime italienne et française vont de concert, comme en témoignent rencontres et duels retentissants entre les deux nations, mais aussi les traités d’escrime qui commencent à fleurir : Agrippa (1553), Marozzo (1566), Fabris (1603), Capo Ferro (1610), etc. Mais c’est véritablement avec Viggiani que le « développement » de l’escrimeur cesse d’être un vain mot pour devenir une technique à part entière : les gardes, la mesure et le moment favorable à l’attaque (temps) apparaissent comme les préoccupations premières.

Escrime française, le fleuret conventionnel

Avant le milieu du XVIIe siècle, il n’y a que peu de Français parmi les maîtres célèbres ; Noël Carré, Jacques Ferron, le Flamand, Petit -Jean et, bien sûr, Sainct -Didier, sont les seuls maistres en faict d’armes connus qui aient enseigné la noble science des armes à la cour la plus querelleuse du monde.

Avant le milieu du XVIIe siècle, il n’y a que peu de Français parmi les maîtres célèbres ; Noël Carré, Jacques Ferron, le Flamand, Petit -Jean et, bien sûr, Sainct -Didier, sont les seuls maistres en faict d’armes connus qui aient enseigné la noble science des armes à la cour la plus querelleuse du monde.

Henry de Sainct-Didier fut non seulement le premier auteur français (1573), le premier à nous parler du «floures» ou fleuret, mais également le premier véritable pédagogue. Il ne sera imité que 60 ans plus tard, en 1635, par Le Perche du Coudray : rares sont les dextres aussi habiles au maniement de la lame que de la plume, même si escrime et écriture se ressemblent de plus en plus.

Molière ne fera rien pour rapprocher ces « sciences » et leurs maîtres ; mais son Bourgeois Gentilhomme restera toutefois un document remarquable sur plus d’un point. Il résumera fort justement l’escrime à « l’art de toucher sans être touché ». Ainsi dans le combat, tout l’art consistait d’abord à ne pas être touché et à toucher si l’on peut. C’est vraiment sous Louis XIV (à qui l’on doit le raccourcissement de l’épée de cour) que la méthode française commence à se distinguer, surtout par l’adoption du fleuret court, terminé par un esteuf ou mouche. L’escrime de pointe se perfectionne, les mouvements sont plus rapides et plus compliqués et ne sont freinés que par l’absence du masque, qui bride la fougue des tireurs.

Pour éviter les accidents, chaque tireur donnait un coup simple, que l ’adversaire cherchait à parer sans riposter ; l’attaquant se relevait et attendait la riposte (à temps perdu) de son adversaire. Pas de remise ni d’arrêts qui auraient pu égarer la pointe.

La naissance de l’escrime moderne

Les règles et la convention permirent à l’escrime « de la touche » de prendre le haut des armes, pour ne plus le quitter. Ce jeu courtois et élégant du fleuret convenait fort bien au jeu tout aussi conventionnel de la cour du roi de France Louis XIV. Toutefois, hors la cour et la salle d’armes, les conventions s’oubliaient parfois pour laisser la place au duel ; les élégances n’étaient pas toujours de rigueur et l’escrime était plus réaliste et souvent plus meurtrière.

Les règles et la convention permirent à l’escrime « de la touche » de prendre le haut des armes, pour ne plus le quitter. Ce jeu courtois et élégant du fleuret convenait fort bien au jeu tout aussi conventionnel de la cour du roi de France Louis XIV. Toutefois, hors la cour et la salle d’armes, les conventions s’oubliaient parfois pour laisser la place au duel ; les élégances n’étaient pas toujours de rigueur et l’escrime était plus réaliste et souvent plus meurtrière.

Progrès et essor de l’escrime

La classification des actions, la définition des termes et les méthodes d’enseignement furent progressivement établies par des maîtres français qui laissèrent de remarquables écrits : Le Perche du Coudray (maître d’armes de Cyrano) en 1635 et 1676, Besnard en 1653 (maître de Descartes), de la Touche en 1670, le Toulousain Labat en 1690. La phrase d’armes ne fut réellement créée qu’avec l’apparition du masque à treillis métallique (remplaçant ceux en fer blanc avec ouvertures), dont Girard parle déjà en 1736, et qui permit les remises, les arrêts, les redoublements et les contre-ripostes. La Boëssière (père) en démontra l’importance et l’imposa.

Les maîtres Danet (1766) et La Boëssière (1766) apportèrent leur touche à l’élaboration d’une méthode française à la fois révolutionnaire et conventionnelle. Conventionnelle, elle le devenait parce que de plus en plus codifiée et réglementée dans sa pratique. Révolutionnaire, elle l’était par la technique mais surtout parce que la Révolution avait changé les mentalités. La noblesse, ou ce qu’il en restait, n’était 11 plus la seule à vouloir porter l’épée et à pouvoir le faire; les bourgeois, les gens de plume fréquentaient de plus en plus la salle d’armes et le pré aux clercs. La liberté progressait de chaque côté de la poignée.

Les maîtres Danet (1766) et La Boëssière (1766) apportèrent leur touche à l’élaboration d’une méthode française à la fois révolutionnaire et conventionnelle. Conventionnelle, elle le devenait parce que de plus en plus codifiée et réglementée dans sa pratique. Révolutionnaire, elle l’était par la technique mais surtout parce que la Révolution avait changé les mentalités. La noblesse, ou ce qu’il en restait, n’était 11 plus la seule à vouloir porter l’épée et à pouvoir le faire; les bourgeois, les gens de plume fréquentaient de plus en plus la salle d’armes et le pré aux clercs. La liberté progressait de chaque côté de la poignée.

L’escrime moderne naquit véritablement au début du XIXe siècle, le romantisme la consacra grâce à des maîtres comme Lafaugère (1815), Gomard (1845), Grisier (1867), Cordelois (1872), ou Bertrand, tireur incomparable et démonstrateur hors ligne qui modifia la garde, perfectionna la riposte, établit les règles pour les temps, les coups d’arrêts, les remises et les redoublements.

L’escrime, art sportif

La fin du XIXe siècle scelle l’évolution de la trinité des armes – épée, sabre et fleuret – mais pas forcément leur cohabitation. Entre «art» et «sport», il faudra bientôt choisir.

La fin du XIXe siècle scelle l’évolution de la trinité des armes – épée, sabre et fleuret – mais pas forcément leur cohabitation. Entre «art» et «sport», il faudra bientôt choisir.

Si l’escrime devint un sport, elle le doit en partie à l’épée. Cette arme étant par essence l’arme du duel, elle devait être enseignée dans les salles et, avec elle, le réalisme commence à prévaloir sur le romantisme.

C’est vers 1890 que l’on commence à parler d’escrime sportive. Des révolutionnaires suggèrent de faire « juger» les assauts et de compter les coups de bouton. Quelle révolution! La première règle de l’assaut n’était-elle pas la loyauté ? On ne prononce pas encore le mot de « match » mais celui de « duel blanc », avec un juge et quatre témoins, mais le score importait moins que la manière et la vitesse relative des coups.

Les escrimes italienne et française se disputent encore et toujours la gloire des armes à l’épée et au fleuret, parfois démouchetés, alors que le sabre prend déjà la direction de l’Est.

Peu à peu, la pratique du sport s’organise et les compétitions apparaissent. En avril 1891 a lieu le fameux assaut au fleuret entre Louis Mérignac et Eugénio Pini, qui fut remporté « officieusement » par Mérignac, surnommé le Grand Patron.

En 1892 se déroule le premier championnat scolaire au fleuret, par élimination directe en une touche, sauf en finale où Bétoland battit J.-J. Renaud par 4 à 3.

En 1895, le journal l’Escrime Française organisait un tournoi par invitations entre quatre Italiens et quatre Français. Le résultat importait peu, il fut pourtant très discuté.

En 1896, le fleuret et le sabre figurent aux J.O. d’Athènes, l’épée n’apparaît qu’à ceux de Paris, en 1900, et les rencontres par équipes en 1908. Le fleuret dames ne voit le jour qu’en 1924, l’épée dames attendra 1996 et le sabre féminin le 21e siècle.

Le tournoi international de 1905 appliquera la règle de validité des coups au bras armé plié mais, plus que la validité des touches, leur matérialité commençait sérieusement à préoccuper les arbitres. Il fallut attendre 1931 pour que soit expérimenté le premier appareil de contrôle électrique.

Depuis 1955, la phrase d’armes du fleuret peut être contrôlée électriquement grâce au milanais Carmina, celle du sabre attendra la dernière décennie du 20 e siècle. L’escrime est toujours restée à l’écoute des progrès technologiques, même s’ils sont parfois longs à se manifester et à être acceptés.

L’escrime, art d’agrément

Le XIXe siècle fut un siècle extraordinaire – l’âge d’or – pour la pratique de l’escrime, que rien ne vient plus contrarier : les armes légères et équilibrées permettent des prouesses techniques en toute sécurité, les maîtres d’armes, au sommet de leur science, parfois de leur génie, transmettent et codifient l’art du « beau et fin fleuret». Ils seront à la source du formidable rayonnement de l’escrime française et italienne. Les salles d’armes civiles et militaires se multiplient, les pratiquants affluent et s’engouent de cette activité physique en vogue.

Le XIXe siècle fut un siècle extraordinaire – l’âge d’or – pour la pratique de l’escrime, que rien ne vient plus contrarier : les armes légères et équilibrées permettent des prouesses techniques en toute sécurité, les maîtres d’armes, au sommet de leur science, parfois de leur génie, transmettent et codifient l’art du « beau et fin fleuret». Ils seront à la source du formidable rayonnement de l’escrime française et italienne. Les salles d’armes civiles et militaires se multiplient, les pratiquants affluent et s’engouent de cette activité physique en vogue.

Mais l’escrime, qualifiée également de jeu de l’esprit, ne deviendra un sport qu’à la fin de ce siècle. Pour les puristes, elle n’est qu’un agrément où « la manière de toucher vaut mieux que ce qu’on donne ». Le fleuret est roi sur la piste, parfois même sur « le terrain » où le « point d’honneur » (le duel), plus démocratisé, est toujours très présent.

Fédération Internationale d’Escrime

Suite aux problèmes soulevés lors des J.O. de 1908 (suppression du fleuret pour des raisons de règlement) et de 1912 qui amenèrent le boycott de la France aux Jeux de Stockholm, c’est à l’initiative de René Lacroix, que le 29 novembre 1913, dans les salons de l’Automobile Club de France, que fut créée la FIE qui adopte les 1ers règlements d’épée (rédigés par le marquis de Chasseloup-Laubat, un français), de fleuret (rédigés par le maître Camille Prévost, un autre français), et de sabre (rédigés par le hongrois Bela Nagy). L’escrime s’ouvre vers des joutes européennes et olympiques aux règles très précises.

Suite aux problèmes soulevés lors des J.O. de 1908 (suppression du fleuret pour des raisons de règlement) et de 1912 qui amenèrent le boycott de la France aux Jeux de Stockholm, c’est à l’initiative de René Lacroix, que le 29 novembre 1913, dans les salons de l’Automobile Club de France, que fut créée la FIE qui adopte les 1ers règlements d’épée (rédigés par le marquis de Chasseloup-Laubat, un français), de fleuret (rédigés par le maître Camille Prévost, un autre français), et de sabre (rédigés par le hongrois Bela Nagy). L’escrime s’ouvre vers des joutes européennes et olympiques aux règles très précises.

Ces règlements ont, depuis cette date historique, subit quelques modifications et améliorations : les matériels, armements et équipements qui vont toujours vers une meilleure sécurité et fiabilité, les règlements des épreuves qui structurent les valeurs, le temps et les comportements.

Le siège de la FIE est à Lausanne.

La signalisation des touches

À la fin du XIXe siècle, on faisait encore confiance à la « parole d’honneur » des tireurs pour comptabiliser les touches. Puis apparurent les fameuses pointes d’arrêt, qu’on soudait à l’extrémité de l’épée et qu’on recouvrait partiellement de fil poissé. La pointe restante devait accrocher la veste adverse sans toutefois la traverser… ce qu’elle faisait souvent. Au début des années 20, le romancier Léon Sazie inventa la pointe d’arrêt à trois branches, que l’on utilisa longtemps en salle car elle était pratique et inoffensive.

À la fin du XIXe siècle, on faisait encore confiance à la « parole d’honneur » des tireurs pour comptabiliser les touches. Puis apparurent les fameuses pointes d’arrêt, qu’on soudait à l’extrémité de l’épée et qu’on recouvrait partiellement de fil poissé. La pointe restante devait accrocher la veste adverse sans toutefois la traverser… ce qu’elle faisait souvent. Au début des années 20, le romancier Léon Sazie inventa la pointe d’arrêt à trois branches, que l’on utilisa longtemps en salle car elle était pratique et inoffensive.

D’autres inventions apparurent pour disparaître aussitôt, à l’instar des boutons marqueurs ou des boutons détonants. On imagina même de tirer torse nu, à la pointe d’arrêt. Ce retour à l’arrêt « au premier sang » en toucha plus d’un et en émut d’autres. Un grand progrès fut ensuite fait par Paul Souzy avec son « épée électrophone », composée d’un boîtier, d’un fil de corps et d’une épée. Elle annonçait les touches par un ronfleur à pile et par ampoule électrique, et marquait au carmin l’endroit de l’impact.

La suite nous est connue : c’est en 1936 que la fédération adopta les appareils électriques de signalisation des touches.

Historique réalisé par Me Gérard Six